勤怠管理の最新トレンドと今後の展望|人事担当者が押さえておくべきポイント

2025年02月18日 07:30

勤怠管理は企業運営の基盤であり、従業員の労働時間を適切に把握することで法令遵守や業務効率の向上に寄与します。特に近年では、クラウド分析ツールやAI予測など、最新テクノロジーを積極的に取り入れ、勤怠データを視覚化して経営判断に役立てるなど、次々と新たな取り組みが行われてきているのをご存知ですか?

本記事では、勤怠管理をする上でどのような観点で何の項目を管理すべきかを解説します。さらに勤怠管理の効率化など今後の動向について触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。

勤怠管理の目的とその重要性:なぜ今見直す必要があるのか?

勤怠管理の目的とは、労働時間の正確な把握や働き方を可視化し、労働環境を適切に管理し、働きすぎや不正を防ぐことです。これにより、企業は労働基準法を遵守し、法的リスクを回避するだけでなく、従業員の健康やモチベーションも守ることができるようになります。また、勤怠データの分析を通じて、残業時間の削減や勤務シフトの最適化を行うなどにより、業務効率を高め、コスト削減に繋げられるため、企業の成長には欠かせません。

以下では勤怠管理をすることで享受できるメリットや、正しく管理できない場合に何を失うのかについて、詳しくみていきます。

勤怠管理はなぜ必要なのか?企業にもたらす3つのメリット

まず、勤怠データの正確な収集と分析は、経営判断の質を高めることに寄与します。つまり、従業員の労働時間や休暇取得状況をリアルタイムで把握することで、経営者は人材配置の最適化や人件費の効率的な管理を行えるのです。これにより、事業運営の効率性が向上し、利益率の改善に繋がります。

次に、勤怠管理は企業のコンプライアンス強化にも直結します。なぜなら、改正労働基準法やその他の関連法令を遵守することで、法的なトラブルを未然に防ぐことができるからです。特に、労働時間の管理が不十分な場合、企業は労働基準監督署からの指導や罰則を受けるリスクが高くなるため、適切な勤怠管理は内部統制の一環としても重要です。

3つ目は、勤怠管理は従業員のワークライフバランスを支援する『ツール』としても活用できる点です。適切な労働時間の範囲内で働くことはもちろん、従業員が適切に休暇を取得できる環境を整えることで、ストレスを軽減し、職場の雰囲気改善に良い影響をもたらすでしょう。またこうした取り組みを通して、従業員のモチベーションや生産性が向上し、企業全体の競争力を高めます。

このように勤怠管理を通じて、企業は持続可能な成長を目指し、健全な職場環境の構築に貢献することができるのです。一方で、勤怠管理を行わない場合、企業にとってはむしろマイナスとなる場合があります。以下に示していきましょう。

適切な勤怠管理を行わない場合のデメリット

デメリットは、まず従業員のモチベーション低下が挙げられます。なぜなら不適切な勤怠管理は、従業員が過重労働を強いられる原因となり、疲労やストレスの蓄積を招くからです。さらに、これが長期化すれば従業員の離職率が上がるだけでなく、企業の評判にも悪影響を及ぼしかねません。仮に勤怠データの不備や不正確があればどうなるでしょう?給与計算のミスを引き起こし、従業員との信頼関係を損ねる原因となります。

さらに、法令違反による罰則リスクが高まることも見逃せません。適切に管理されていない勤怠データは、労働基準法違反として監督当局からの指導や罰則を招く可能性があり、企業の財務的・信用的なダメージに繋がるといった、多大なリスクが隠れています。

企業にとってデメリットとなる要因を排除する目的も含め、勤怠管理は非常に重要な役割を果たしているのをご理解いただけましたか?適切な勤怠システムとプロセスの導入は、企業にとって大事な使命です。

注意したいのが、勤怠管理は単にデータを収集すれば良い、というものでは無いという点です。目的をもって勤怠データを分析することで、企業にとってはじめて有益に作用します。次に、どのように勤怠管理をすべきか、具体的に説明しましょう。

法令順守のための勤怠管理ガイドライン

勤怠管理を成功させるための第一歩として、対象従業員と管理項目の事前定義が大切です。

国土交通省によると、勤怠管理をすべき対象者は勤怠管理の対象となる従業員は、「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間性が適用される時間に限る)を除くすべての労働者」とされています。どのような企業であってもこれらの従業員勤怠管理はしっかり行う義務がありますので、対象範囲を事前にしっかり定義してください。

出展:国土交通省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

適切な管理項目として、出勤・退勤時間の記録や休暇申請の管理、残業時間の把握など、基本的な項目に加え、最近では労働時間の柔軟性やテレワークの実施状況の把握も求められるようになっています。こうした背景から、これらの情報を正確に管理することで、各従業員の労働時間の適正化を図り、過重労働を未然に防げるでしょう。

さらに、勤怠管理の目的は単なる労働時間の把握にとどまらず、従業員の働く曜日や時間の分析、時に社員満足度アンケート結果を利用するなどして、業務効率の向上や職場環境の改善に役立てることにもあります。

| 管理項目 | 利用用途 |

|---|---|

|

労働時間の現状把握に利用。賃金算出の際には、始業・終業時間を1分単位で管理。遅刻、早退の多い従業員への業務指導や配置転換検討もこのデータから行う。 |

|

法定労働時間を超えた労働時間に対する賃金支払いを行う。また時間外労働や深夜労働、休日労働には割増賃金を適用する。 |

|

月単位での従業員勤務状況把握に利用。休暇取得状況、振替休日や代休取得状況の確認や給与計算に用いる。 |

|

適切な休暇が取得されているか、就業環境の適正化を確認する。 |

これらの管理は、最近ではクラウドベースで行うのが主流です。またAI予測や、すぐにリアルタイムデータで他のデータと組み合わせて詳細分析ができるBI(ビジネスインテリジェンス)ツールも人事業務で導入する企業が増加してきました。次の章では、昨今の勤怠管理システムのトレンドを紹介します。

ビジネスインテリジェンスについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

(参考)BIツールとはどんな意味でなんの略?英語&略語を徹底解説

勤怠・満足度・離職率から見えてくる、組織の“見過ごされがちな課題”

エンゲージメント改善や定着率向上に活かせるダッシュボード資料 ▶

最新の勤怠管理システムとその重要なポイント

最新の勤怠管理システムは、従来のエクセルやタイムカード管理とは異なり、クラウドベースでの運用環境やAIを活用した分析機能を備えています。このような新たなテクノロジーをいち早く利用し、企業はリアルタイムで従業員の労働状況を把握し、迅速かつ正確に対応が出来るようになってきました。特にリモートワークの普及によって、従業員の働き方が多様化する中、クラウド型システムは場所を問わずアクセスできるため、どこからでも勤怠情報を管理できるという利点があります。

最新のシステムでは、タイムカードや紙ベースの記録に依存せず、従業員のスマートフォンやパソコンから直接入力できるインターフェースが提供されています。これにより、入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。さらにAIが搭載された分析ツールを活用することで、異常値の自動検出や予測分析が可能となり、異常な勤怠パターンの早期発見や、将来的な労働時間の予測など、より戦略的な人事管理が実現できるようになってきた点も大きな進化といえるでしょう。

以下は代表的なクラウドで利用できる勤怠管理ツールです。もしまだ取り入れていないなら、ぜひ導入を検討してみましょう。

奉行Edge勤怠管理クラウド(就業奉行)

社内業務の効率化を実現する、奉行シリーズで知られている株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の製品。多くの企業で利用されており、根強い人気を誇る。

マネーフォワードクラウド勤怠

同じくバックオフィス系SaaSサービスで知られている株式会社マネーフォワードの勤怠管理システム。個人事業主、中小企業にも多く使われている。

KING OF TIME(キングオブタイム)

従来のカード打刻形式から生体認証まで、さまざまな打刻手段に対応しており、データ分析まで行えるほか、シフト管理や給与計算など豊富な機能が揃っている

勤怠管理データ可視化と分析がもたらすもの

勤怠管理データを分析し、改善へと結び付けるには『データドリブン』といった考え方が必要です。

これは、過去の経験など人間が感覚的に判断するのとは対極に位置し、データを使って事実を認識し、そこから現実的な解決策を導き出す手法です。従来の方法では、従業員の勤務状況を改善させるために、データは手元にあるものの、表面的な結果を確認するだけに終始しがちで、根本原因の追究と解決がされず長年同じ企業体質を維持してしまうケースが多く見受けられました。

しかしながら、データが何を物語っているのか、仮説を持ちながら根気よく掘り下げていくと、ある時点で新たなインサイトに気づく時がやってきます。そうした、データを頼りに原因を探っていくのがデータドリブン思考であり、その正確さと素早さが経営層たちを引き付けています。

こうしたテクノロジーを駆使した、勤務管理と職場環境、企業文化の改善により、従業員のモチベーション向上や離職率の低下のために何をすべきか、明確に判断できるようになっていくでしょう。それだけでなく、データの可視化は、経営層やマネージャーが直感的に状況を理解しやすくするため、迅速な意思決定が求められる現代のビジネスにおいて非常に費用対効果が高い手法の代表格とも言えます。

データドリブン思考や人事のデータ活用方法ついてもっと知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧ください。

勤怠管理を効率化するために

勤怠管理を効率化させるためには、勤怠管理システムの導入は、今や当たり前になってきていると前章でお伝えしました。しかし、システム選定において、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。以下では、特に「これだけは押さえておきたい」というポイントをまとめました。

- システムの使いやすさと柔軟性

従業員が容易に操作できるインターフェースを持つシステムは、導入後の定着率を高め、日常業務におけるストレスを軽減します。さらに業種や企業規模に応じてカスタマイズできるシステムは、さまざまな労働環境に対応しやすく、長期的に企業ニーズを満たすことができるため、できれば事前にフリープランなどを利用して確認しましょう。 - セキュリティ対策

特にクラウド型システムを導入する場合、データの安全性を確保するための高度なセキュリティ機能が求められます。プライバシーの保護や法令遵守を徹底し、安心してシステムを利用できるよう、不明点などは事前に解消しておきましょう - 他の業務システムとの連携機能

勤怠管理と、給与システムや人事管理システムと連携すれば、データの一元管理が可能となり、業務効率が飛躍的に向上します。これにより、労務管理の正確性が高まり、経理や人事部門の負荷軽減にもつながるため、関連しそうなデータがあれば、なるべくシステム間データ連携を意識してみましょう

このようなポイントをしっかりと押さえた勤怠管理システムの導入は、企業の生産性向上や働き方改革の推進を支える基盤となり得ます。次に、自動化ツールの活用方法や、勤怠管理を開始した際に気を付ける点を解説します。

自動化ツールの活用方法と注意点

勤怠の自動化ツールを活用することで、出退勤の記録や休暇の申請が瞬時に処理され、手作業によるミスを大幅に削減することが可能です。例えば、顔認証や指紋認証を利用した打刻システムは、従業員の不正打刻を防止し、正確な出退勤データを提供します。

しかし、自動化ツールを導入する際には注意点もあります。まず、従業員のプライバシーに配慮したデータ管理が必須です。個人情報の取り扱いに関する法律を遵守し、データ漏洩のリスクを最小限に抑えるための対策を講じる必要があります。また、システムに依存しすぎると、トラブル発生時に業務が止まるリスクがあるため、バックアップや代替手段を準備しておくことが重要です。さらに、ツールの選定時には、企業のニーズに合った機能が提供されているかを確認し、過剰な機能や不要なコストを避けることが求められます。これらのポイントを考慮しながら、自動化ツールを適切に活用することで、勤怠管理の効率化を実現し、組織全体の生産性向上を目指すことができます。

勤怠管理の法的要件とコンプライアンス対策

勤怠管理を効率化するためには、管理する側が法的要件とコンプライアンス対策をしっかりと理解し、遵守することが不可欠です。労働基準法をはじめとする関連法規は、従業員の勤務時間や休暇制度に関して厳格な基準を定めており、これを怠ると企業は法的な制裁を受ける可能性があります。そのため、最新の法令に基づいて勤怠管理システムを設計し、定期的な見直しを行うようにしてください。

そのためにはまず、従業員による労働時間の正確な記録と、それらの管理を徹底することが求められます。時間外労働や休日労働の発生は必ずシステムへ登録してもらい、必要に応じて労働契約や就業規則を更新することが必要です。また、法定休暇の管理についても、従業員が適切に休暇を取得できるようサポートする社内システムを整備することが求められます。

さらに、コンプライアンス対策として、従業員への定期的な教育とトレーニングを実施し、法令遵守の意識を高めることが重要です。これにより、企業としての信頼性を高め、法的リスクを回避することが可能になり、健全な労働環境の確保と企業の持続的な成長が促されるでしょう。

勤怠業務にBIを導入する前に、抜け漏れをチェック

現場導入の失敗を防ぐための13項目をまとめたチェックリスト ▶

勤怠管理改善のために人事が押さえておくべきポイント

人事が勤怠管理で改善できるポイントとして、勤怠管理のデジタル化推進と、柔軟な働き方が出来る社内制度が、従業員のモチベーションとエンゲージメント向上に繋がります。以下で、それぞれについて詳しく解説していきます。

勤怠データの分析・結果の活用方法

勤怠データは単なる出勤・退勤の記録にとどまらず、従業員の働き方や生産性を把握するための重要な指標です。データを活用することで、例えば特定の部署やチームにおける残業時間の増加傾向を早期に察知し、適切な対策を講じることが可能となります。また、従業員の出勤パターンを分析し、業務のピーク時や閑散期を見極めることで、効果的な人員配置への活用にも使えます。

さらに、勤怠データの分析結果を基に、従業員のモチベーションを高めるための施策を検討することも重要です。例えば、勤怠データを活用して、従業員のパフォーマンスに応じたインセンティブ制度を構築すれば、働きがいを向上させられます。また家族の転勤に伴うテレワーク、育児や介護による時短など、従業員の働き方の多様性に応じた柔軟な労働環境を提供することで、従業員が企業に受けいれてもらえていると実感でき、長期間のエンゲージメント向上を実現できるでしょう。

従業員のモチベーションを高める勤怠管理の4つの工夫

データ分析から生産性、職場環境の改善を検討することは非常に重要です。しかし、リアルな声を聴くことは、それ以上の効果を発揮することも覚えておいてください。以下では、まずは検討してみたい4つのポイントをご紹介します。

- 現場の声のヒアリング

従業員のモチベーション向上には、まず彼らの声をしっかりと聞くことが何より大切です。社内で定期的なフィードバックセッションを設け、勤怠管理に対する不満や改善点を収集することが、効果的な施策の立案に繋がります。 - 従業員のライフスタイルを尊重する体制づくり

テレワークやフレックスタイム制の導入を検討することも、モチベーション向上における一案として有効です。従業員が自分のライフスタイルに合った働き方を選択できることは、どの企業でも導入しているわけではないため、他社とは大きな差別化につながるでしょう。特に転職理由の代表的な理由として、職場の雰囲気や人間関係を原因とする人が多いことから(※)、テレワークやフレックスタイム制はそれらの悩みを間接的に減らし、結果として離職率の防止が期待できます。このように、多角的に働きやすさを追求しながら、自社の方向性を見極めていきましょう。

※出展:パーソルキャリア株式会社、転職に役立つdoda(デューダ)、https://doda.jp/guide/reason/ - 物理的な勤怠登録の使い勝手を追求する

勤怠管理の透明性を高めるためには、従業員と共に管理プロセスを見直し、必要に応じて改善を行うことが不可欠です。シンプルで理解しやすい勤怠管理システムを導入することで、従業員の負担を軽減し、より正確なデータの取得が可能となります。システムの選定においては、ユーザビリティの高さやモバイル対応なども考慮すべきポイントです。 - 勤怠管理の重要性を教育し理解してもらう

継続的な教育とトレーニングを通じて、従業員が勤怠管理の重要性を理解し、自らの勤怠に責任を持つよう促すことも、実は大切な取り組みです。なぜなら勤怠管理の改善は、人事が主導するだけでなく、組織全体で取り組むべき課題だからです。入社時だけでなく、定期的な研修や資料配布などによって、根気よく従業員への理解を深める工夫もしてみましょう。

今後の勤怠管理の展望と必要な準備

勤怠管理の改善は、一度で完了するものではなく、継続的かつ動的なプロセスです。働き方や技術の変化に応じて柔軟に対応し、最適な管理方法を模索し続けることが、長期的な成功の鍵となります。その点を踏まえて、以下2つのポイントを押さえて取り組んでみるとよいです。

まず、自社の勤怠管理運用をより良くしていくには、社内で継続的に使い勝手や利用状況のフィードバックをしてくれるグループ構築が重要です。勤怠管理のツールやプロセスに対する意見を定期的に収集し、それに基づいて改善を図ることで、より実効性のある管理が可能となります。また、デジタル技術の進化を活用し、勤怠データのリアルタイム分析を行うと、異常値やパターンを早期に検出し、問題発生時にいち早く対処できるでしょう。

次に、勤怠管理の改善サイクルにおいて、組織全体の協力が欠かせません。人事部門だけでなく、各部門のリーダーや従業員自身が一体となって取り組むことで、より包括的な改善が実現できるのです。特に、部門や組織リーダーの役割は重要で、彼らが勤怠管理の重要性を理解し、積極的に正しい勤怠登録の習慣を示すことで、同僚や部下にもその姿勢が伝わり、全体の意識向上につながります。

人事担当者は、これらのポイントを踏まえ、勤怠管理を進化させることで、より良い労働環境と企業の成長を促進することが期待されます。

テクノロジーの進化が勤怠管理に与える影響

勤怠管理データを使ってビジネスに役立てる企業が増加していくなか、人事部門の役割は今後ますます重要になると予想されます。テクノロジーの導入だけではなく、それを効果的に運用し、組織全体の生産性向上につなげるための戦略を考え、実行する能力が求められるでしょう。ですから、人事担当者は、従業員の声を反映したシステムの運用や、新たな働き方に対応するためのポリシー策定においてリーダーシップを発揮する必要があります。そのため、最新の勤怠管理システムへの知見や、それらの利用方法について情報収集を怠らないようにしましょう。

未来の勤怠管理に求められる人事の役割

人事担当者は、勤怠管理のテクノロジーが進化する中でも、人間的な要素を忘れずに、従業員一人ひとりのニーズや価値観を理解し、働きやすい環境を提供することが重要です。これには、前述した柔軟な勤務時間やリモートワークの導入、パーソナライズされたフィードバックシステムの構築が含まれるでしょう。データだけでなく、生の声をヒアリングすることが大切となります。さらに、データプライバシーの保護も重要な課題です。従業員の個人情報を適切に管理し、透明性のある運用を心がけてください。

生産管理と勤怠管理をBIで可視化した他社の事例を今すぐチェック

業務負荷の軽減・リアルタイム把握を実現した企業の声を収録 ▶

勤怠管理データを今すぐ分析したい方へ

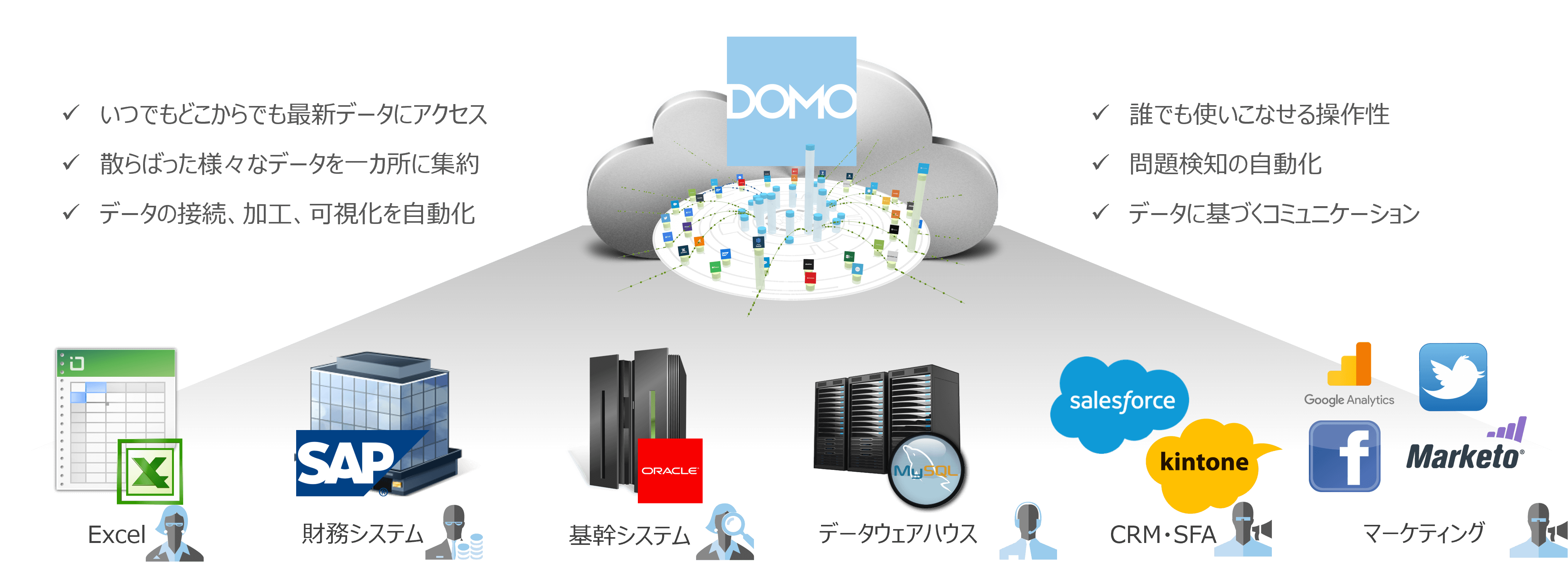

勤務管理データを、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールで今すぐ分析したい方は、Domo(ドーモ)を利用すれば、IT系知識が無くても、誰でも簡単に分析に必要な社内データの収集・結合・加工・レポート作成まで、まとめて素早く行えます。

BIプラットフォームDomo(ドーモ)とは

Domoは、企業が持つ膨大なデータを一元管理し、視覚的に分析するためのBIプラットフォームです。特に、勤怠管理データの分析においては、迅速かつ直感的にデータを可視化することが可能です。Domoを利用することで、経営者や人事部、部門長は、労働時間や有給休暇の取得状況をリアルタイムで把握し、データに基づいた意思決定を行うことができます。

なんといっても、デフォルトで1,000種類以上の社内で利用するあらゆるシステムと接続できるコネクターが付いているので、複雑な開発や設定をせずとも、簡単に分析作業を開始できるのは、他のツールにはない、Domoならではの強みです。

BIツールとはそもそもどうやって利用するのか、代表的な製品など、もっと詳細を知りたい方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。BIツールの全体像や、企業内での利用方法におけるトレンド、他社製品との違いを初心者の方にも分かりやすく、丁寧に解説しています。

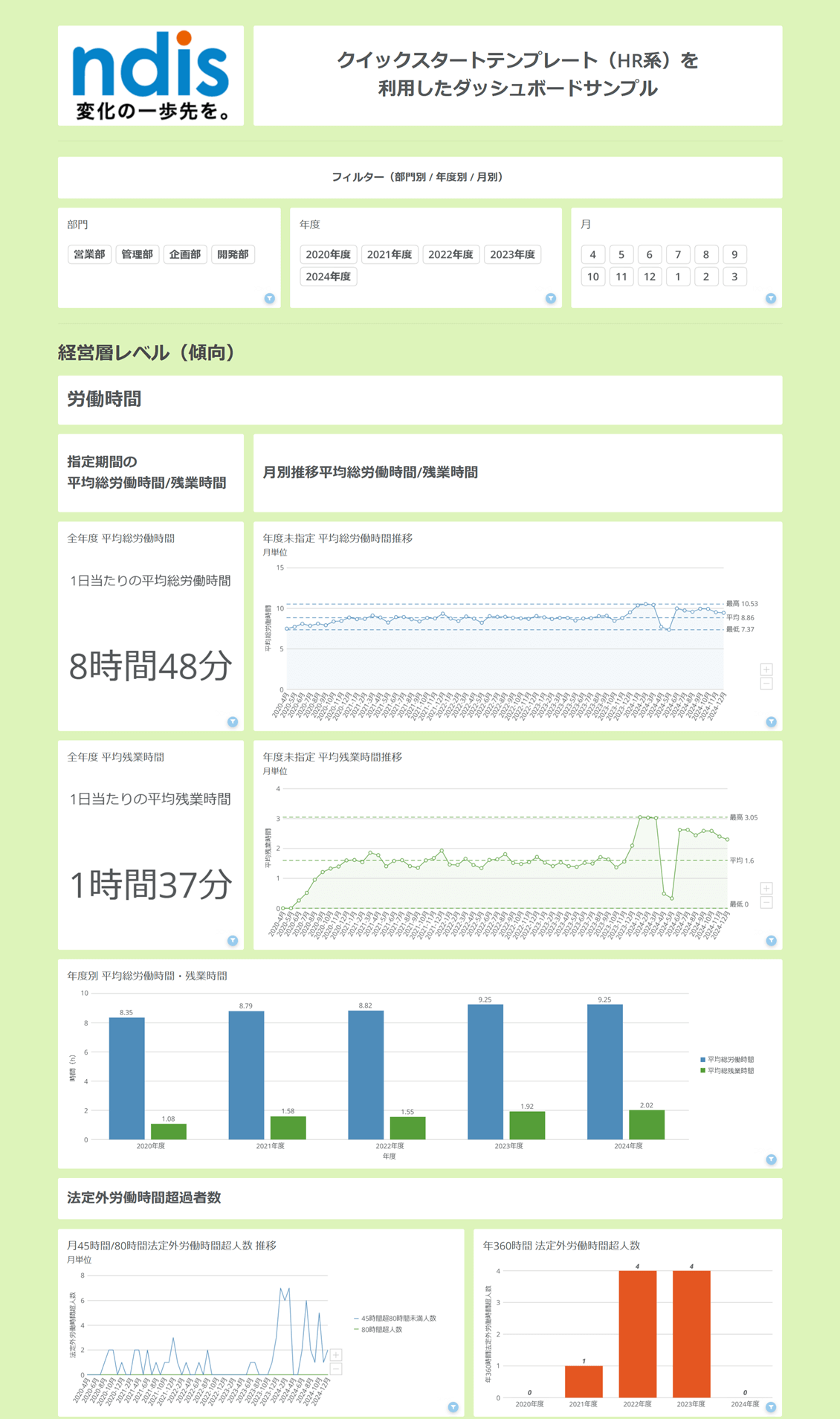

クイックスタートテンプレートで、今すぐ始めよう

勤怠管理データを可視化するには、BIツールの利用が効果的です。しかしながら、『BIツールを導入したけれど、最初どのようにレポートを作成すれば良いのか分からない』といったお悩みも、導入後に一定数起こりやすくなります。

そのような方に対し、最初の一歩を後押しさせていただくため、弊社では独自に人事部向けテンプレートをご用意しております。

Domo「クイックスタートテンプレート(HR編)」を導入すれば、最初から以下の勤怠ダッシュボードが組み込まれているので、お客様の方で事前にカードを用意することなく、すぐにご利用いただけます。

- 残業時間(全社、社員別、部門別、前年対比、前月対比など)

- 平均残業時間(全社、社員別、部門別、役職別など)

- 残業時間の分布(社員別、部門別、年度別など)

- 法定外労働時間の超過者数(全社、部門別、前月対比など)

- 総労働時間(全社、社員別、部門別、前年対比など)

- 年次有給休暇取得日数(社員別、部門別、取得日数5日未満社員数など)

詳細は、こちらからご覧ください。

※「クイックスタートテンプレート」とは、弊社ndisが独自に提供する、株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)が開発した「奉行Edge勤怠管理クラウド」に対応したテンプレートです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、勤怠管理で収集したデータ活用方法と、それらがもたらす効果などについて解説しました。

最近では勤怠データをクラウドツールなどによる効率的な収集が、一般的になっています。それらをリアルタイムで収集し、分析結果を経営層へ連携することで、より良い経営判断に繋がるだけでなく、従業員のモチベーション向上や離職率低下にも効果を与えることが可能です。

一方で、テクノロジーだけでなく、リアルの声を聴き、社内体制も柔軟に時代に合わせて変化する大切さについても触れました。こうした、テクノロジーと人間中心のアプローチが融合した戦略が、今後の人事担当者に求められていることなのです。

NDIソリューションズでは、BIプラットフォーム Domoを利用した企業事例集の公開、セミナーの開催を行っております。

Domoまとめて導入事例集

Domoセミナー / イベント情報

また、実際にDomoを動かしていただけるBI無料トライアルもご用意いたしました。ご興味がある方はぜひ上部メニューよりお申し込みください。

当サイトでは、BIツールに興味のある方へ、参考になるダウンロード資料をご用意しております。「BIツール初心者向けまるわかりガイド」と「統合型BIプラットフォーム Domo基本ガイドブック」は、データ活用やBIツール導入のポイントが把握できる資料になっています。BIツールご検討の参考に、ぜひダウンロード資料をご覧ください。

公開日:2025年2月18日