日本の建設業界の技能者は高齢化し、技能者の総数も1997年から右肩下がりで減少しています。これまで優れた技術を培ってきた技能者から技術継承する人材をどのように確保すべきかでここ数年話題になってきました。

世界では2050年に向けて環境問題やエネルギー資源の枯渇を防ぐため、テクノロジーを用いてこれまで培ってきた技術を発展・応用させて産業を活性化させています。しかしながら、日本国内ではデジタル化がどの産業でも遅れを取っており、特にインフラとなる建設業の技能者不足から、技術伝承を人から人へ伝えるやり方では、衰退の一途を辿ってしまうのは明白です。

この記事では、今求められる建設業の技術継承について、現状と今後の対策について詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

建設業技術継承は今すぐ取り掛かるべき課題

日本建設業連合会の調査によると、建設業就業者数は1997年を境に減少し続けており、2023年時点では1997年時の70.5%まで落ち込みました。中でも、技能者は1997年から60%近くも減少しており、継承すべき知識や技術を持つ人材が既に多く失われています。日本の人口減少を考慮すると、今後この人材母数は圧倒的に限られてくるため、人の技術をどう蓄積するかという新たな問いを早急に解消しなければなりません。

2050年問題を乗り越える

建設業で技術・人材不足による困難な時代に突入するタイミングとして、2050年問題が挙げられるでしょう。

2050年問題とは、21世紀の中盤に向けて、特に先進国で直面するだろう社会的および経済的課題を指します。この問題は、人口動態の変化に伴う労働力不足、さらには技術革新の進展によって生じる職業の変化など、多岐に渡って影響を及ぼすことが懸念されています。インフラを支える建設業界においては、これらの課題は特に深刻です。労働力の減少は現場の生産性に直接影響し、技術の継承が滞り、品質の確保や安全性の維持が困難になる可能性が指摘されており、早急なアプローチが求められているのです。

さらに2050年問題は、環境問題やエネルギー資源の枯渇といったグローバルな視点からの課題も含まれているため、建設業界は持続可能な建設技術の導入や、環境に配慮した設計・施工方法の開発を迫られており、国内から海外の投資家達も非常に注目している分野です。これらの課題は、技術の向上と効率化だけでなく、業界全体の構造改革をも必要とするため、対応策は長期的な視点で計画されなければなりません。

このまま行けば、日本の技術価値は世界でも下位クラスへ

国土交通省の審議会でも発表された2050年の予測と世界の潮流についての分析では、日本の国際的なプレゼンスは世界の中でも非常に低くなると予想されています。その要因として、日本の産業におけるデジタル化の遅れが挙げられています。

【出展】国土交通省「第4回 国土の長期展望専門委員会『「未来社会構想2050」の概要』」(2020年1月27日)

【出展】国土交通省「第4回 国土の長期展望専門委員会『「未来社会構想2050」の概要』」(2020年1月27日)

世界では、いち早く新たなテクノロジーを取り入れて産業を活性化させていますが、日本では人口減少が進み、さらにテクノジーを使いこなす文化が遅れているため、これまで培った技術力もそれを継承する人材無しでは成り立たなくなります。

ですから今から出来ることとして、熟練技術者の技術をデータ化し、それらを応用させる仕組みを導入すれば、人材不足はもはや課題ではなく、日本の建設業にとっても新たな立ち位置確保が期待できるのです。

海外で始まる従業員へのAI教育

2050年問題はそうした環境問題と技術継承を実現するため、技術革新の加速に応じた従業員側の新たなスキル獲得も必要です。昨今の建設業界では、AIやIoT、ロボティクスなどの先端技術を活用し、新しいビジネスモデルの構築にも注目が集まっています。

そこで必要になるのが、従業員のデジタル技術に対する理解の向上です。例えば、AIを活用したデータ解析やトレーニングの最適化を行い、VR・ARを用いたシミュレーション教育を導入する企業も増えています。

この流れは製造業でも広がっており、例えばドイツのボッシュ社(自動車部品サプライヤー)では、AI関連の研修を述べ65,000人以上の従業員に提供し、AIを使いこなす従業員を増やすことで工場でのイノベーション促進を図っています。他にも、トヨタやホンダなど自動車産業、製造業の工場などでも多くのAIトレーニングが実施されています。

ですから2050年問題は、単なる危機ではなく、建設業界が革新と成長を遂げるための機会とも捉えられます。このように、2050年問題は多面的な課題を含みつつも、持続可能な未来を築くための重要な転換点として、変化に柔軟に対応する姿勢が必要なのです。

建設業技術継承はデジタル化で対応

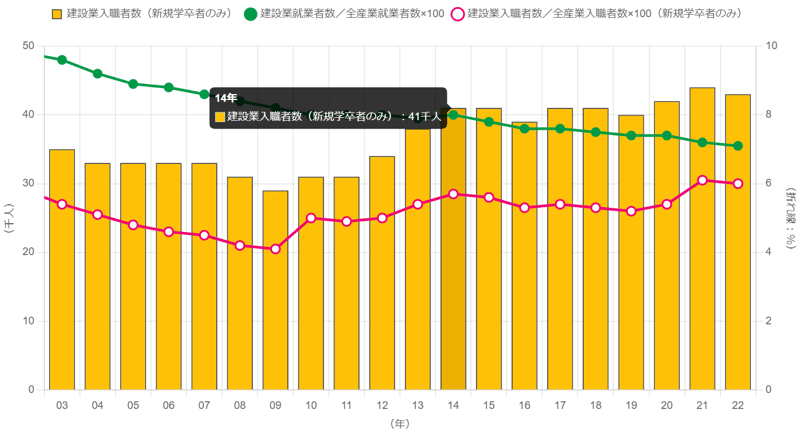

建設業界では、新卒者数の入職は実は過去20年間で増加しています。しかしながら、就業者数全体では右肩下がりに推移しており、今後の業界を支える人材不足は深刻化しているのです。

【出典】日本建設業連合会建設業デジタルブック「建設業の現状」(2025年2月時点)

【出典】日本建設業連合会建設業デジタルブック「建設業の現状」(2025年2月時点)

人材の母数が少ない時に、スキルを持つ人材の割合を高めるためには何をすべきか?答えは「デジタル化」の一言に尽きます。

大手を中心に広がる建設DX

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉をご存知でしょうか?

DXとは、企業がデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを革新することを指します。建設業界におけるDXは、技術継承の効率化を実現する有力な手段です。具体的には、現場作業のデジタル化や、教育プログラムのオンライン化が挙げられます。これにより、職人の熟練技術を映像で記録し、若手技術者がそれを何度も視聴して学ぶのが可能になります。また、BIM(Building Information Modeling)などのツールを活用し、設計から施工、維持管理までのプロセスをデジタルデータで一元管理でき、情報の共有と技術の継承が飛躍的に効率化されます。これにより、熟練者の知識や経験をデジタル化し、次世代へスムーズに引き継ぐことが可能になります。

昨今では、国内大手ゼネコンなども率先して「建設DX」という新たな取り組みも目にするようになりました。例えば、鹿島建設ではICTやAIなどを用いた施工の合理化、また清水建設では業務プロセス改革、データ活用により、建設現場・サポート部署・管理部署などの定型業務を50%以上自動化するなど、まずは2030年を一つの中期目標として掲げ、2050年までの長期的な動きも見据えて戦略的に取り組んでいます。

このように、デジタル化は建設業界における技術継承の鍵となり、業界全体の生産性向上や人材不足の解消に貢献します。したがって、建設業界は積極的にデジタル技術を取り入れ、次世代に向けた持続可能な成長を目指すべきです。技術継承の緊急課題に対して、デジタル化は最適な解決策となり得るでしょう。

さらにDXの進展は、特にデジタルネイティブ世代にとって魅力的な職場環境が出来上がるのもメリットとして挙げられます。世代間での情報共有がスムーズになり技術継承がより効果的に進行することが期待されるほか、若手にとってはキャリアを築く中で先進的な技術に触れる機会が増え、建設業界への関心が高まり、長期的なキャリア形成へのモチベーション向上が期待されるでしょう。

これらのメリットを考慮すると、最新テクノロジーを駆使し、従業員にも積極的に活用させることが建設業界全体の発展のポイントなのです。

今さら聞けない基本用語とリスクを総まとめ

生成AI 基本の『き』

建設業技術継承は動画化することが第一歩

動画による技術継承は、建設業界における知識伝達の新たな手法として注目されはじめています。特に、熟練技術者の退職や高齢化が進む中で、彼らの持つ貴重な技術やノウハウを次世代に引き継ぐことは緊急の課題です。動画を活用すれば、現場での具体的な作業手順や専門的な技術を視覚的に記録・伝達できるため、従来のマニュアルや言葉だけでは伝えきれない微細な動作や判断基準を正確に後進に伝えることが可能になります。

動画 × 生成AIサービスVideo Questor

さらに、撮影した動画とAI技術を組み合わせれば、動画内の重要なシーンを自動的に解析し、必要な情報を抽出することができます。例えば、弊社(NDIソリューションズ株式会社)が提供する「Video Questor(ビデオクエスター)」は、動画を自動解析しテキスト化し、チャット形式で技術や手順について質問したり、後から見たいところを参照しやすくする機能を搭載しています。これにより、現場のリアルな状況を撮影した動画コンテンツを、教育素材として活用することができるのです。動画の中で投影された資料がある場合、資料内容も同時に解析してくれるのも注目のポイントでしょう。資料の中で細かい説明は、動画内で省略されがちですが、Video Questorならそういった細かい情報も自動で解析してくれます。

また、動画は一度作成すれば何度でも再利用可能であり、時間や場所を問わずに視聴できるため、遠隔地や異なるタイミングでの教育にも対応できます。これにより、研修コストの削減や効率的な人材育成にも貢献します。

こうした理由から、動画や生成AIを駆使した技術継承を行えば、単なる技術の伝達を超えた企業の競争力を高める手段となるでしょう。

企業独自のコンテクストに併せたAI回答も

建設業界での技術継承の課題に対し、RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を活用したAIによる解説は、企業独自のコンテクストに合わせた情報提供を可能にします。RAGとは、検索(Retrieval)と生成(Generation)を組み合わせたAI技術です。企業が持つ膨大なデータベースや外部情報から関連データを取得し、それを生成AIが解釈・補完することで、より精緻で意味のある回答を生成します。これにより、従来のマニュアルや文書では捉えきれない現場の微細な技術やノウハウを、映像のテキスト解析と組み合わせて体系的に学べます。

例えば、特殊な工法や工事の進行における注意点など、専門的な知識を映像とテキストの両面から学習することで、新たな作業員や技術者がより短期間で効率的にスキルを習得することが期待できます。また、RAGによる解説は、各企業のデータベースや過去の技術レポートを活用し、企業ごとの文化やプロジェクト特有の条件を反映する調整が可能です。これにより、汎用的な説明ではなく、実際の業務に即した実践的な解説を生成し、価値のある学習体験を提供できます。Video Questor(ビデオクエスター)を導入すると追加料金なく利用できる生成AI基盤Questella(クエステラ)は、必要に応じてRAGオプションも設定可能ですので、そうした企業独自のお悩みも高度に解消します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、建設業における技術継承はデジタル化が必須である背景、また世界の中では日本はテクノロジー後進国であることから、2050年には建設業も含め、国際的なステータスが非常に低くなるリスクについて見てきました。

しかし今こそ、これまで国内建設業の熟練技術者達が培ってきたノウハウをデジタル化し、必要な情報をAIに自動解析させて技術継承や新たなビジネスを創出すれば、日本の建設業は急躍進を遂げる可能性もあるのです。特に、建設業では現場で実際に動作を見て覚えることも多いですが、そうした人の動きも動画に積極的に収めていけば、貴重な組織の資産として活躍します。

Video Questor(ビデオクエスター)は、これらの動画を解析し、必要なエッセンスを逃さず受け取るサポートができるので、従業員へ素早く効果的な技術継承を実現します。もっと詳細が気になる方は、ぜひこちらの資料からご確認ください。

当サイトでは、AIチャットボット、生成AI、ChatGPT、に関するをご用意しております。ご興味のある方はダウンロードいただき、資料をご活用ください。

RAGも使えるAIチャットボットトライアル

また、NDIソリューションズが提供する「動画活用×生成AIツール Video Questor(ビデオクエスター)」は、組織全体でのナレッジシェアリングを促進するツールです。Video Questorは、動画の内容を自然言語で要約したり、特定のトピックに関する質問に回答したり、動画の該当部分をピックアップして提示することができます。これにより組織内で共有される研修や会議などの長い動画の中から必要な情報へ迅速にアクセスでき、時間を節約できます。

Video QuestorとQuestellaの詳細については、をご覧ください。も受付中です。

公開日:2025年3月11日